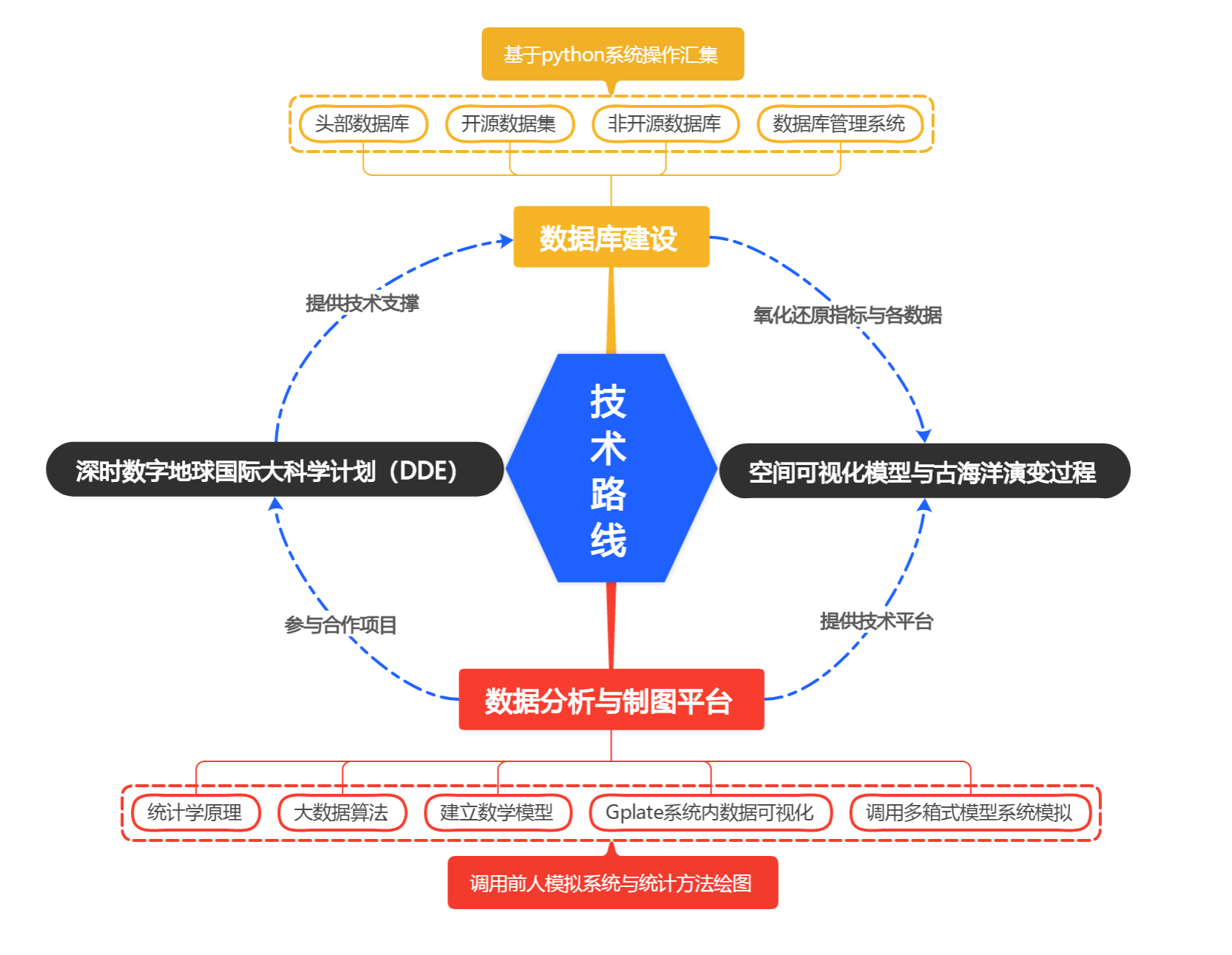

主要从事海洋沉积地球化学与深时地球系统模拟等领域的科研与教学工作。入选中组部2023年国家海外高层次人才引进计划青年项目,获得江苏特聘教授荣誉称号(2023年)。共发表SCI论文30余篇,其中包括一作在学科顶级刊物《Nature Geoscience》和《Science Advances》发表创新性成果。近五年学术引用1300余次。获批主持国家自然科学基金4项,包括海外优青项目、面上项目、重点研发计划专题及基础科学中心项目专题。国际学术兼职主要有英国利兹大学客座教授,英国自然环境研究理事会(NERC)基金评审专家和联合国教科文组织资助的地球科学领域IGCP 739项目秘书,并主持或参与多项国际大科学计划项目,包括深时数字地球大科学计划(DDE)专题项目和国际大陆科学钻探计划项目等。何天辰教授任国际期刊《Discover Oceans》编委、《Global and Planetary Change》、《Frontiers in Geochemistry》和《Frontiers in Ecology and Evolution》评审编辑和客座主编等,以及包括 Science和Nature在内20多种国际期刊的常邀评审,近五年有3次国际会议特邀报告、2次专题召集及3次个人海外大学特邀学术讲座。

2024 - 2026:国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(海外):沉积地球化学与深时地球系统演变,在研,主持

2024 - 2026:江苏省“双创计划”教育类项目(江苏特聘教授计划),在研,主持

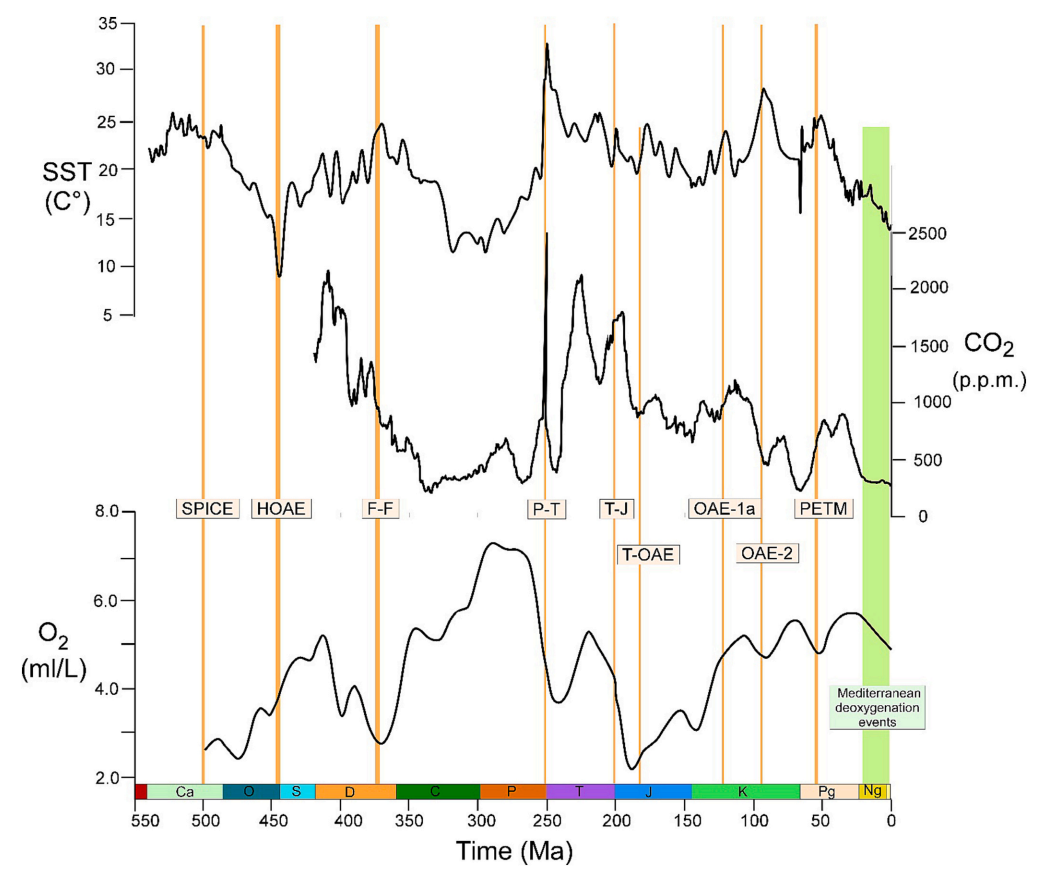

2024 - 2027:国家自然科学基金面上项目:三叠纪末-早侏罗世海洋氧化还原状态的连续演变与磷循环研究,在研,主持

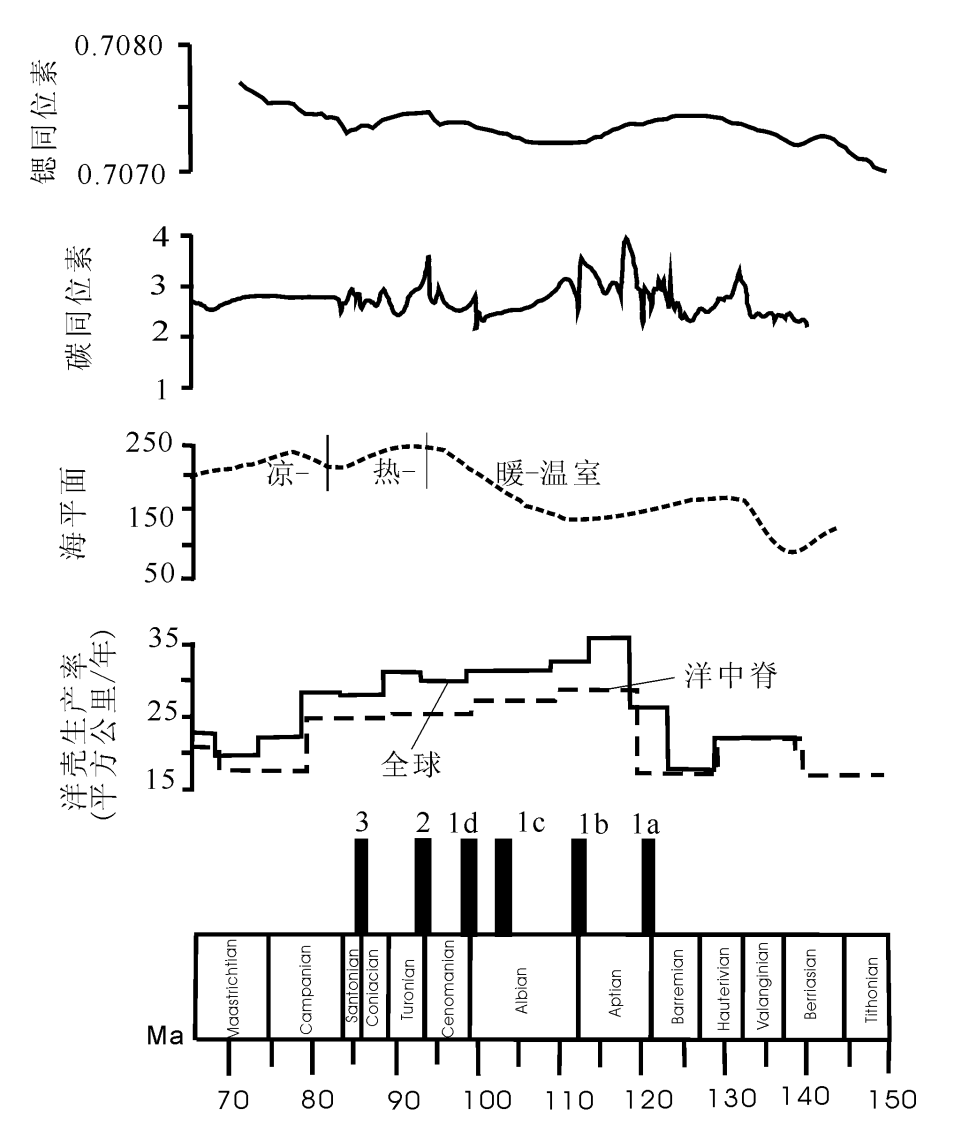

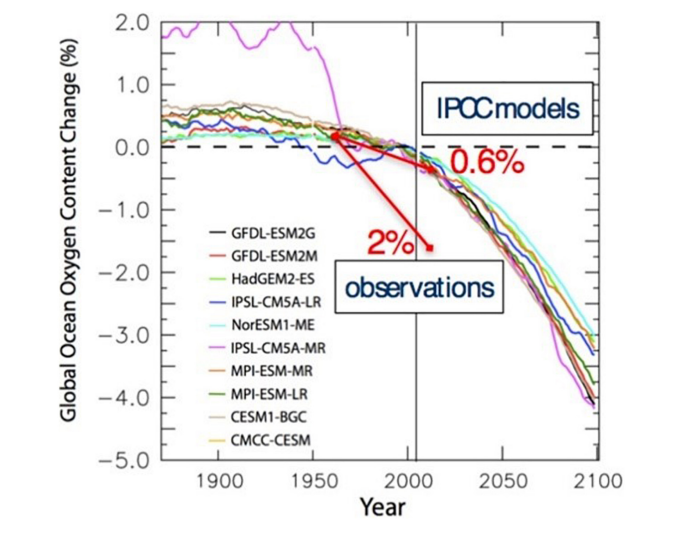

2024 - 2028:国家重点研发计划:地球深时大洋缺氧事件与环境演变(课题二:大洋缺氧事件海洋氧化还原状态的精细刻画),在研,专题主持

2019 - 2028:国家自然科学基金基础科学中心项目(大陆演化与季风系统演变:大陆演化与海洋环境方向),在研,专题主持

2023 - 2026:中央高校基本科研业务费(河海大学高层次人才引进科研启动费),在研,主持

2021 - 2024:国家自然科学基金面上项目:华南寒武纪早-中期海洋氮循环和氧化还原状态的时空演化研究,在研,参与

2023 - 2023:河海大学国际合作交流引导资金专项项目(深时数字地球国际大科学计划深时水循环国际研究中心筹备专项),结题,主持