2.1建筑遗址原真性探索

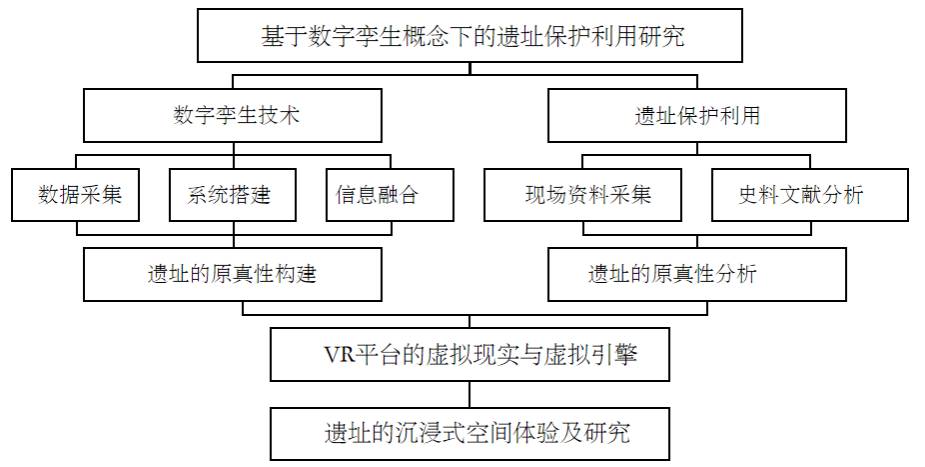

遗址复原依据的梳理分析包括现场资料采集与文献分析两个方面。

现场资料采集:通过考古现场资料深入查阅与实地采集,利用GIS或者BIM技术相关软件的分析功能,从地形地貌、水文条件等方面对遗址聚落区位现状进行分析;进一步结合聚落关系,对重点高台建筑部分进行功能地位界定;同时观察现场的土木遗存,具体推测建筑形制结构,为建筑复原打下基础。

史料文献分析:根据史料与文献的阅读研究,整体把握毘山遗址年代的地形、气候、文化等可能对建筑规制、形式等产生影响的因素,为遗址大场景的原真性复原研究提供可参考的相关背景和依据;基于建筑史已有研究成果,包括其他直接或间接相关联的研究资料及其他复原案例,从尺度规律、建筑形式与结构形式、构件形制与做法等具体方面对毘山遗址的原真性复原进行细致分析与探讨。

|  |

图1 毘山遗址地理位置与整体概况 | 图2 考古现场 |

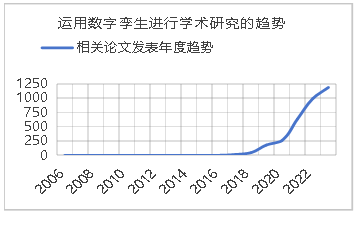

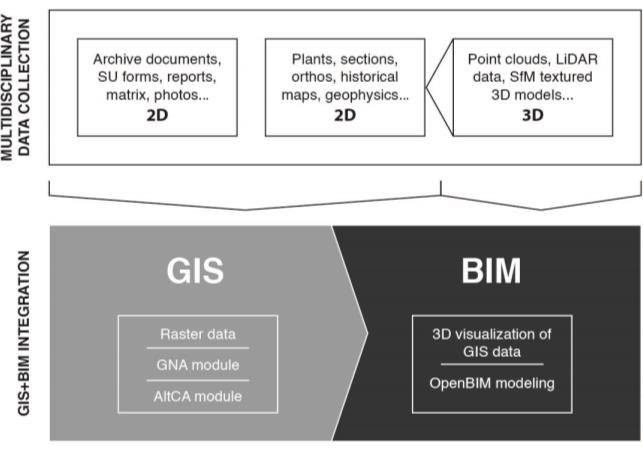

2.2数字复原及管理体系架构

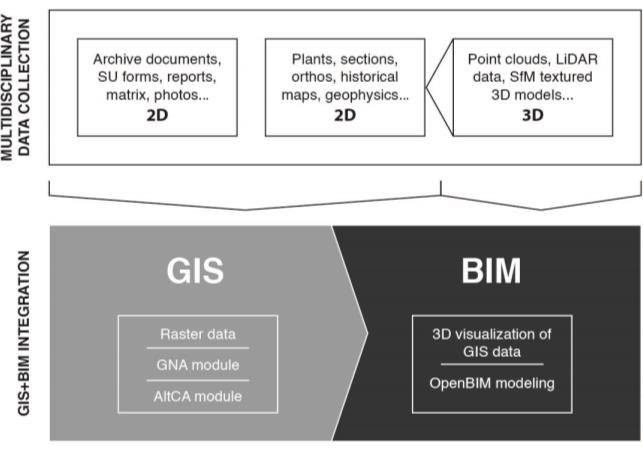

数字复原体系架构主要分为三个方面:数据采集与信息处理、信息管理与系统搭建以及信息共享与虚拟展示。

数据采集与信息处理:采用数字摄影测量技术,利用无人机倾斜摄影与全景摄影获取湖州毘山遗址建筑遗迹及其周边环境空间图形信息与地理数据,并在此基础上建立遗址地貌现状虚拟模型。

信息管理与系统搭建:利用Revit等BIM软件对遗址进行初步复原建模以及ArcGIS Pro软件整合遗址环境与地理信息,并将研究过程中整理分析的研究文本、图形影像、视频信息等统一至HBIM-GIS管理系统中,最终由InfraWorks将其集成。

信息共享与虚拟展示:研究VR虚拟技术,对建筑遗产的复原模型进行虚拟展示与信息交互。

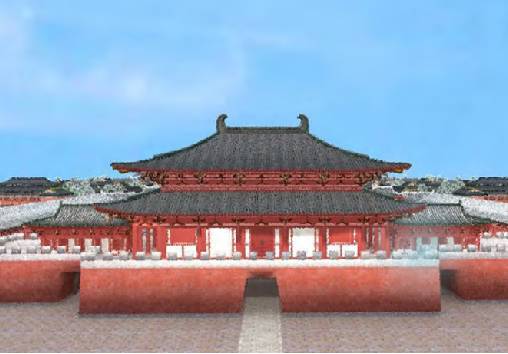

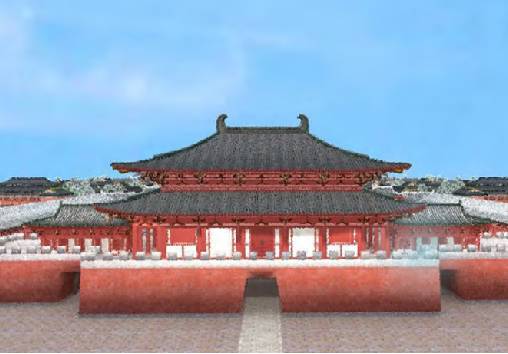

2.3虚拟现实技术下的遗址原真性模型搭建

运用VR虚拟引擎搭建遗址的原真性模型,建立多层次多空间可视化模型,实现遗址的沉浸式空间体验及研究。在交互与协同方面开展考察数据实时采集和人机交互的研究,以助于实现物理世界与虚拟世界的交互与协同。以数字化技术为手段,针对遗址原真性的的分析、建立基础数据库、历史数据的迭代程序、模型与数据库间的关联匹配进行系统化探究,形成一套系统化的建模流程以引导相关的数字孪生概念下的遗址保护利用研究。

|  |

图3 GIS与BIM技术的集成应用 | 图4 虚拟现实技术在古建筑复原中的运用 |